Mon projet de recherche se propose de cerner la pensée d’Arendt à

l’œuvre entre la publication des Origines

du totalitarisme (1951) et De la

révolution (1963), en passant par les manuscrits inédits sur Marx[1]

et Condition de l’homme moderne

(1958). C’est en effet au cours de cette période qu’Arendt tente de dépasser le

questionnement sur la radicalité du mal (comment une vie humaine est-elle

encore possible après l’expérience effroyable du nazisme), qu’elle s’explique

avec Marx (dans une tentative qui échouera à rendre compte de l’origine du

totalitarisme sur le modèle soviétique mais qui sera riche d’apports pour la

suite de l’œuvre), qu’elle pose ensuite les fondations d’une anthropologie

philosophique (avec la théorie de la « Vie Active »), et se met à

l’écoute des grandes révolutions politiques (américaine et française) en se

demandant ce qui du primat de la liberté ou de l’égalité est le plus

souhaitable pour l’action politique.

Quel

est le problème ? C’est celui posé à grands cris, toujours autant

aujourd’hui qu’hier, de l’aliénation de l’homme à un système

technico-économique, et des conditions politiques de son émancipation. C’est la

question posée par Marx au dix-neuvième siècle alors que l’époque de

l’industrialisation et de la misère sociale bat son plein ; c’est ensuite

l’histoire d’un mouvement révolutionnaire qui se transforme en un des

totalitarismes du vingtième siècle ; c’est enfin la victoire apparente à

la fin du vingtième siècle d’un modèle libéral et capitaliste qui semble avoir

rendue caduque toute évolution de l’histoire, selon le mot contestable et

puissant de Francis Fukuyama. Ce problème, Arendt en a pris conscience,

douloureusement, à travers la dimension du totalitarisme, concept de

philosophie politique fondamental qui a donné de l’intelligibilité aux bouleversements

dont elle fut le témoin. Ce problème, est celui qu’Arendt nous a légué sous

forme d’énigme, de l’explication du « mal radical » qu’elle avait

tenté de comprendre, sans succès, et qu’elle avait reformulé en hypothèse

audacieuse autant qu’incomprise à son tour de « banalité du mal ». Ce

dont Arendt parlait c’était bien d’un système, d’une organisation sociale et

technique qui avait rendu possible que les hommes deviennent superflus et

puissent être éliminés sans état d’âme au nom des « lois » prétendument

scientifiques (celles de la Nature ou de l’Histoire), et qui, comme elle

l’avait montré dans le dernier chapitre des Origines,

avait transformé la pensée en idéologie et la politique en exercice rationnel de la terreur. Au vingt-et-unième siècle, la

« banalité du mal » au sens arendtien du terme, semble s’être étendue

aux dimensions de la planète : partout, des « petits Eichmann »

qui réactualisent dans une « absence de pensée » catastrophique, les

décisions qui conduisent toujours plus d’humains vers

« l’obsolescence » (cfr. Gunther Anders) ; partout, les mêmes

causes semblent produire les mêmes effets. Mais quelles causes ? Marx y

avait répondu par l’analyse du système de production capitaliste. Arendt avait

tenté d’y répondre par l’absence de pensée, reposant sur son fond sur

l’aliénation de l’homme à la technique moderne et par l’abandon de l’

« action politique ».

Mon

hypothèse est la suivante : Arendt n’a pas compris Marx sur le problème de

l’aliénation (du travail, de la structure technico-économique), mais elle en a

retenu la proposition concrète que la transformation des sociétés et

l’émancipation des hommes passe inévitablement par des révolutions politiques.

Arendt, en quelque sorte, a réalisé dans sa pensée une œuvre en devenir, incomplète,

inconfortable, risquée mais féconde et sujette à questions et révisions, des

thèmes de la liberté et de l’égalité, sur lesquels, inévitablement, tout schème

concret d’action politique butte toujours autant aujourd’hui qu’hier. Or, dans

l’abandon de la question du politique en tant que tel en ce début de siècle,

dans le retour des idéologies et des terreurs comme modes de gouvernement, il me

semble, et c’est la motivation, au sens fort de moteur, qui me pousse à

réaliser ce travail, que lire ou relire Arendt, en particulier lire Arendt au

travail avec Marx (sujet peu exploité encore), tenter d’y déceler les traces de

sa pensée naissante d’une anthropologie de la vie active, prolonger ensuite ce

travail avec l’explication d’Arendt sur les révolutions, c’est faire œuvre de

réflexion porteuse de sens, à la fois sur un plan strictement conceptuel et

dans les applications politiques autant qu’économiques ou sociales de ces

analyses, c’est donner des raisons de penser et d’espérer que l’humain

retrouvera une liberté d’action fondée en droit et en fait sur la dignité de la

personne et le respect de la pluralité, plutôt que sur la maximisation d’un

principe d’utilité individuel et sociétal.

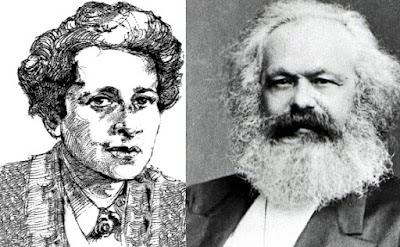

L’objet

de la recherche est centré sur une « dimension cachée » dans l’œuvre

philosophique d’Hannah Arendt (1906-1975) : la pensée de la technique, que

nous formulons comme un « impensé » : le lieu, ou l’absence de

lieu, à partir duquel se constitue la pensée d’un savoir du politique. Dans La Vie de l’Esprit, elle parle de cette

difficulté à identifier le « lieu où l’on pense ». Elle même,

dans sa vie et ses œuvres, à partir des Origines

du Totalitarisme, en passant par Eichmann

à Jérusalem, et jusque dans ses derniers écrits, manifeste de la difficulté

à répondre à la question de la nature du mal, formulé dans un premier temps,

comme « mal radical », ensuite comme « banalité du

mal ». Les tentatives d’y répondre

comme « absence de pensée », et faillite du jugement, ne nous disent

pas ce sur quoi bute sa propre pensée.

Il

s’agira d’apporter des éléments de réponse à ces difficultés conceptuelles

rencontrées par Arendt. Ma thèse est qu’Arendt butte sur « le concept de

la technique », hérité des Grecs, repris par Heidegger, qu’elle analyse

dans la mise en œuvre du « système totalitaire », mais sur lequel,

elle ne parvient pas à élaborer une pensée explicite, ou positive. Il s’agira

en somme, de proposer une lecture critique du cœur conceptuel de l’œuvre

constitué par la « Vita Activa », en particulier le procès intenté

par Arendt à la modernité et à Marx, qu’elle a pour le moins lu très

superficiellement. On sait qu’entre Origines

et Condition de l’homme moderne,

Arendt a travaillé sur Marx, analysant les continuités et les ruptures que Marx

a apporté à la tradition philosophique, dans le but d’y trouver les fondements

du totalitarisme soviétique. Elle a abandonné cette idée de généalogie ;

par contre elle a interrogé la place du travail dans le Capital en l’articulant

d’une manière incomplète et erronée à sa théorie de la vie active. Je

m’efforcerai de montrer les limites du concept arendtien de « Vita

Activa » pour une bonne compréhension de la modernité, en lisant et

commentant de manière croisée les grandes œuvres d’Arendt, de Marx, et de

quelques autres auteurs qui se sont penchés sur la place de Marx dans la

métaphysique, la pensée de la technique ou la phénoménologie. J'espère montrer que la critique d’Arendt ne va au fond des concepts de l’

« économie politique » dont Marx a réalisé la synthèse et la critique

en son temps. Arendt reste limitée dans sa critique par les outils conceptuels

de la philosophie classique : en effet, les concepts de production, de

valeur, d’échange ou de travail n’y sont pas étudiés pour eux-mêmes dans un

schéma de pensée « économique ». Toutefois, en dépit de ces

limitations, la finalité de la pensée d’Arendt concerne la question de la

liberté et de la fondation du politique, à l’époque des menaces du

totalitarisme et de la « technique ». Dans cette perspective qui est

la sienne, Arendt propose un « schème » d’analyse puissant qui couple

une analyse de l’aliénation à une proposition d’action émancipatrice, qui

recoupe la pensée de Marx, et qui tout en visant un projet de transformation

révolutionnaire, s’en démarque radicalement par l’insistance ou le primat posé

de la liberté par rapport à l’égalité des conditions sociales.

Reformulant

la question du savoir de l’expert, « allié » ou « ennemi »

de la démocratie, d’un savoir technique qui est mis en œuvre par le politique,

réduit à l’économique, au social, à la « gestion des affaires

courantes », Arendt critique en effet cette position incarnée par le

philosophe « conseiller du Prince », détenteur d’un savoir dégradé en

idéologies, et qu’il s’agisse des « lois de la nature », des

« lois la société », ou des « lois du marché », le

politique s’y réduit à l’exécutant sans état d’âme d’un système qui tourne vide

de sens : le « système totalitaire » qui n’est jamais qu’un

autre nom du « système sociotechnique », où le politique en tant que

tel a disparu. La question sera donc : existe-t-il aussi un savoir propre

du politique qui ne puisse « tomber dans le piège du renard » (pour

utiliser sa métaphore à propos d’Heidegger) ? Si nous pensons avec Arendt

que tel est le cas, quel est ce savoir, quelle est sa nature, qu’est-ce qui le

fonde ? Il faudra peut-être nous tourner vers une interrogation sur

l’émergence, « l’abîme » des crises révolutionnaires avec l’aide de

la phénoménologie de l’être et de l’apparaître en question

« ouverte » à la fin de notre recherche.

La

philosophie de Hannah Arendt enseigne une forme de résistance à l’emprise du

totalitarisme, sur fond d’une pensée fondamentale de la politique. Pourtant,

l’analyse butte sur la question de l’absence de pensée, ou non-pensée, avec la

« banalité du mal », à laquelle elle ne répond pas directement. Alors

elle reprend à son compte le questionnement kantien des trois Critiques :

Que dois-je penser ? Que puis-je faire ? Que puis-je espérer ?

Le caractère inachevé de son œuvre, la mort ayant brutalement interrompu le

travail en cours de La vie de l’esprit,

ne nous permet pas de répondre à sa place aux questions ultimes qu’elle

envisageait sur l’acte de juger, sur les liens entre l’éthique et l’esthétique.

Dans sa tentative de donner de l’intelligibilité au système totalitaire

– et il nous faut sans cesse revenir à cette œuvre fondatrice dans l’histoire

de sa pensée pour y comprendre le fil suivi par son questionnement, Arendt

s’est attaquée à Karl Marx dont elle a interrogé la place dans la tradition de

la philosophie politique. Cette rencontre fut féconde : elle y a puisé les

concepts de travail et d’œuvre promis à un bel avenir dans son opus suivant sur

la condition humaine, qui peut-être considéré comme son travail critique sur l’aliénation

de l’homme. Pourtant ce fut aussi une rencontre manquée et une lecture du

« procès de la technique » réductrice, simplificatrice, dictée par

une compréhension très heideggérienne de la technique (comme ce fut le cas pour

d’autres philosophes également anciens élèves d’Heidegger : Gunther

Anders, Hans Jonas, Herbert Marcuse), ou de façon plus générale, comme ce fut

et comme c’est également le cas encore aujourd’hui, de penseurs très marqués

par la pensée de Heidegger dans sa rencontre avec le monde technique (Kostas

Axelos en 1959, Jean Vioulac récemment). D’autre part, Arendt, à la fois dans

sa rencontre de Marx et par référence à sa propre histoire personnelle marquée

par l’influence du conseillisme (cette forme particulière de socialisme utopique),

a pensé les phénomènes révolutionnaires dans une perspective critique. Elle

s’est toutefois opposée à Marx dans l’analyse des conditions de l’émancipation

humaine. Dans le choix de la liberté ou de l’égalité comme objectif des révolutions,

elle aura privilégié la liberté au détriment de l’égalité des conditions

sociales.

[1] Rédigés au début

des années cinquante, les manuscrits sont entreposés dans les archives Arendt à

la Bibliothèque du Congrès, Washington D.C. Les documents sur Marx comptent

environ mille pages de notes de préparation pour un livre qui n’a pas été

écrit. Une partie des archives a été éditée par Jérôme Kohn en 2002 pour la

revue Social Research, et ensuite en 2007.